In questo articolo illustreremo i tre compiti fondamentali dell’olio motore.

- Lubrificazione per evitare lo strisciamento tra le parti a contatto, interponendosi tra gli organi in movimento e riducendo l’attrito.

- Il raffreddamento per togliere calore dalle zone più calde e trasferirlo in maniera veloce alle altre parti del motore. Unificare le temperature all’interno del propulsore, dissiparlo tramite il radiatore olio ove sia montato e in altri sistemi raffreddato dal liquido radiatore. Da notare che il lubrificante agisce sulla fonte di calore più di quanto possa fare il liquido antigelo.

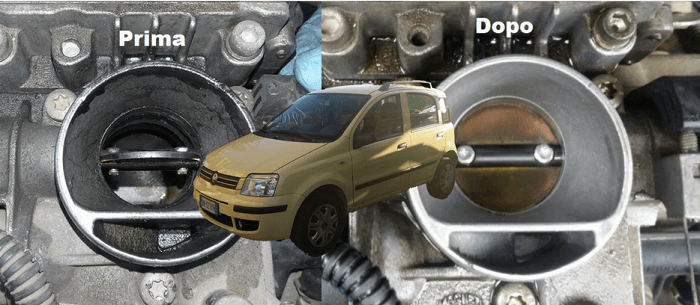

- Stabilizzare e proteggere i metalli dall’ossidazione, tenere pulito il circuito. Rimanere stabile per tutto il tempo della sua attività nel motore, evitando la formazione di residui carboniosi (scorie) che modificano la lubrificazione intasano l’impianto, riducendo la portata e la pressione del lubrificante.

Le prime a risentire di un problema legato all’olio motore sono le fasce elastiche che si bloccano nella sede del pistone perdendo di mobilità-elasticità e riducendo la compressione (è fondamentale effettuare il lavaggio interno del motore prima di ogni cambio olio). I motori turbo moderni oramai viaggiano con PME (pressione media effettiva) di circa 20 bar e impulsi di pressione di 150 bar (anche oltre). Immaginate una forza di 5 tonnellate che si scarica sul pistone e il carico sopportato dalle bronzine nei motori moderni. E’ veramente notevole e solo l’olio giusto può evitare le rotture del manovellismo del motore. L’alberino della turbina (posizionato dal lato dello scarico) i gas combusti raggiungono oltre 850 gradi centigradi.

Cosa è la pressione media effettiva?

La PME è un valore che dobbiamo considerare ogni qualvolta tentiamo di aumentare i cavalli da un motore e confrontarlo con un altro anche se differente. Così facendo capiamo quanto un motore sia sfruttato o spinto. Possiamo anche individuare quale è la sollecitazione all’interno della camera di scoppio del motore.

Supponiamo che ad ogni bar di aumento nella PME la temperatura del cielo del pistone salga di circa 10 gradi centigradi. Di conseguenza aumenteranno le sollecitazioni a cui sono sottoposte bielle e bronzine. Per ottenere più cavalli da un motore endotermico, in teoria è molto semplice (in realtà la pratica ha bisogno di compromessi) basta aumentare la PME oppure mantenere la stessa costante aumentando il numero di giri.

Motori Euro4 e 5 con sistemi post-trattamento Cat. C

- C1: oli a bassa viscosità con HTHS (2,6-2,9 mPa.s) e bassissimo tenore in ceneri saps (minore 0,5%). Elevate prestazioni Fuel economy richiesto per vetture FORD

- C2: oli a bassa viscosità con HTHS (2,9 mPa.s) e medio tenore in ceneri saps (minore di O,8) per vetture del gruppo PSA

- C3: oli a bassa a viscosità con elevato HTHS ( superiore 3,5 mPa.s) e medio tenore di ceneri saps (minore 0,8 %) per vetture tedesche BMW-Mercedes- Audi- Volkswagen

- C4: oli a bassa viscosità con elevato HTHS ( superiore a 3,5 mPa.s) e bassissimo tenore in ceneri saps ( minore di0,5 %) standard per vetture RENAULT.

Tutti gli oli con bassa viscosità a freddo (0w30 -0w40 definiti Fuel economy) hanno creato qualche problema ai cuscinetti dell’albero motore e alle camme nei motori di recente costruzione. Per questo motivo è fondamentale conoscere la viscosità dinamica del lubrificante: HTHS (Hight Temperature High Shear).

Questo parametro misurato a 150 gradi centigradi ad elevate pressioni, ci permette di conoscere la viscosità sotto sforzo, quella che potrebbe causare danni agli accoppiamenti meccanici (bielle, bronzine, camme, ecc.). Nei vecchi lubrificanti il valore HTHS accettabile era di 2,9 mPa.s. In quelli più recenti ed evoluti, il valore deve essere superiore a 3,5 mPa.s. Conoscere e capire questo dato è di grande importanza (Noack Test Astmd- 5800).

Al raggiungimento di una certa temperatura il lubrificante comincerà a perdere per evaporazione alcune delle sue molecole più leggere per rilasciare quelle più pesanti al suo interno (aumento della viscosità, rallentamento della velocità d’azione). Le molecole perse durante l’evaporazione finiscono nei collettori di aspirazione, valvole EGR e nelle turbine. E’ una miscela grassa che disturba i sistemi post-trattamento.

Un test del 1930

Il test che stiamo per descrivere è molto semplice e serve per misurare questa volatilità, determinando la quantità di perdita di peso del lubrificante: Nel test l’olio viene riscaldato a 150 gradi per un certo periodo di tempo, il risultato sarà un report della percentuale di peso perso per ebollizione. Le normative A.P.I. permettevano sino al 2005 una percentuale pari a 15% di perdita. Con l’avvento di motori moderni, la percentuale è scesa sotto il 9%, mentre nei lubrificanti di alta qualità (non comuni in Europa) possono arrivare anche al 5%.

Una volatilità estremamente bassa consente di mantenere intatte le qualità di un lubrificante (protezione-prestazione-durata) per un determinato intervallo di tempo, garantendo un minor consumo di olio, abbattendo delle emissioni e di conseguenza un minor consumo di carburante. L’esistenza di questo test risale dal 1930!

A questo punto avrete capito quanto sia importante avere la tracciabilità dell’olio motore e la data di produzione (un olio dura due anni dalla sua produzione poi subisce una ossidazione naturale perdendo le sue caratteristiche). Nella confezione deve essere riportato il luogo di produzione che dovrà essere uguale a quello riportato nella scheda tecnica con i parametri forniti dal produttore.

Questo articolo è stato scritto da Prime Technology